Tomé licuado de frutas. Mezclé melón, naranjas y pomelo. No había más kiwi. Le faltaba más filtrado para que llegara al punto en que me gustaba: espeso y sin grumos. Leí durante menos de diez minutos la correspondencia. Había tres sobres en el buzón. Dos impuestos para pagar y la invitación al casamiento de mi cuñado. Mi esposa aún dormía. Besé su frente con cuidado. Vi que se movió hacia un costado aunque por suerte no se despertó. Bajé la escalera, apagué la luz de la cocina y luego cerré la puerta. Eran las 7:30 AM. No hacía frío ni calor. Me coloqué los auriculares en los oídos y apreté el botón aleatorio. Enseguida comenzó a sonar un tema de Calvin Harris, “Rag´n Bone Man – Giant”. Mientras entraba en calor, y daba un paso detrás de otro, la letra decía:

“Puede que sea un ingenuo, puede que esté ciego,

pensando que puedo ver a través de esto,

y ver lo que hay detrás.

No tengo manera de demostrarlo,

así que tal vez esté ciego”.

El reflejo del sol me encandilaba.

“Porque solo soy humano, después de todo,

tú solo eres humano, después de todo.

No me eches a mí la culpa.

No me eches a mí tu culpa.

Alguna gente tiene problemas de verdad,

alguna gente sin suerte.

Alguna gente piensa que yo puedo solucionarlo,

¡Santo Dios!”

Troté durante unos novecientos metros cuesta arriba por un sendero de tierra y pasto. Esquivé, durante ese trayecto, una variedad de pozos y cúmulos de vegetación frondosos. Seguro estaban podando las plantas para que, en caso de sequías extremas, no sirvieran de combustible. La música seguía sonando:

“No me pidas mi opinión, no me pidas que mienta,

y luego supliques el perdón por hacerte llorar,

por hacerte llorar.

Porque solo soy humano, después de todo,

solo soy humano, después de todo”.

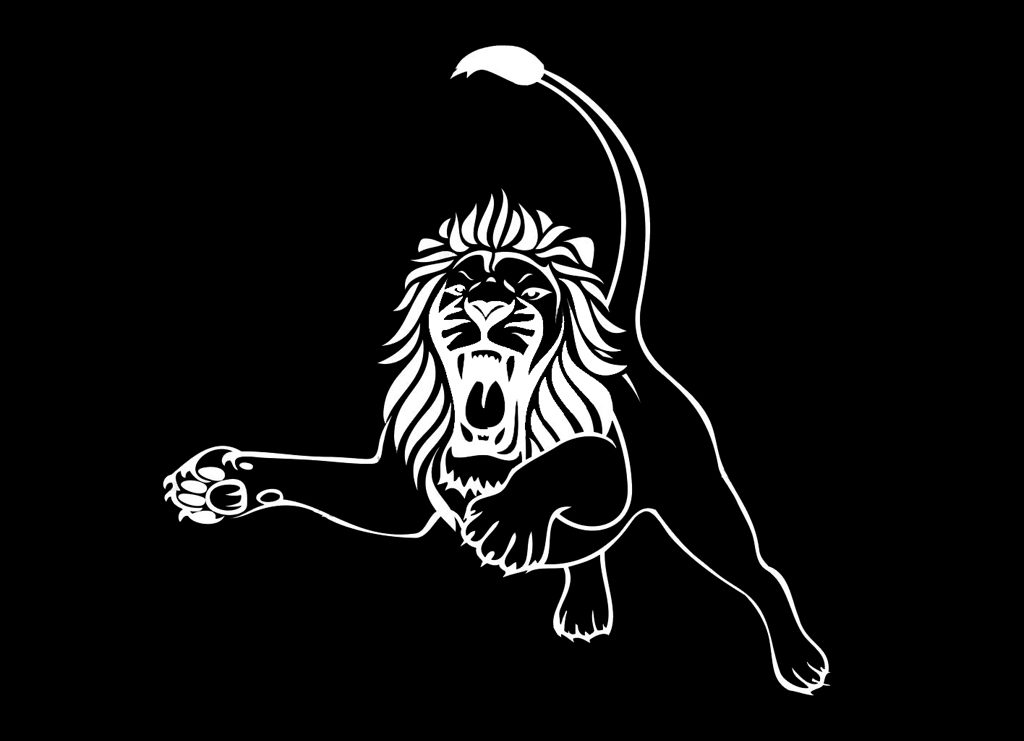

Daba un paso detrás de otro. Cada vez más rápido. La transpiración me caminaba por la cara hasta perderse en mí barba. Una gota me entró directo en el ojo y, con el protector solar, conformaron una mezcla espesa que casi me ulceró la córnea. No quería frenar pero había olvidado, entre otras cosas, sacarme las lentes de contacto. Con la vista borrosa continué con el ejercicio. A cada paso la molestia aumentaba. De repente una sombra oscura, como de una nube a punto de soltar una furiosa descarga eléctrica, se frenó delante de mí. No entendí, en un comienzo, el mapa amorfo que me seguía el ritmo sigilosamente. Hasta que escuché un sonido inconfundible: el rugido gutural que se escurría desde el interior de una cueva repleta de colmillos.

Antes de poder reaccionar la bestia se me abalanzó, me mordió la muñeca y luego rasguñó mi cara de un extremo al otro. Durante un instante pensé que tal vez habría olfateado la adrenalina que segregamos los corredores al poner el cuerpo en acción. Aunque, cabe aclarar, la que empecé a soltar después del primer tarascón potenció su instinto asesino a niveles superlativos. Del auricular con sangre salía la última estrofa de la canción:

“Solo soy humano, después de todo.

No me eches a mí la culpa.

Solo soy humano, cometo errores.

Solo soy humano, eso es todo lo que hace falta

para echarme a mí la culpa.

No me eches a mí tu culpa.

No soy ningún profeta ni un mesías,

deberías ir a buscarlo a algún lugar más alto.

Solo soy humano, después de todo.

No me eches a mí la culpa.

Solo soy humano, hago lo que puedo.

Solo soy un hombre, hago lo que puedo.

No me eches a mí la culpa.

No me eches a mí tu culpa”.

Un silencio me aturdió. “¿Se terminó?” “¿Habré muerto?”, pensé. Hasta que abrí los ojos nuevamente. Había perdido el conocimiento durante unos segundos. La bestia estaba tratando de morderme el cuello pero el ángulo de su mandíbula no se lo permitía. Con un esfuerzo abismal, que casi me desgarra el omóplato, logré agarrar una piedra. En un acto reflejo le pegué en la mandíbula. No se movió ni un centímetro. En ese momento tuve una certeza: mi mujer iría sola al casamiento de su hermano. Sentía como mi sangre caliente, semi espesa, pegaba contra el piso de tierra. Y si me concentraba podía escuchar únicamente ese sonido monótono y repetitivo. ¡Tac! ¡Tac! Con esa consistencia debió haber quedado el licuado que me preparé por la mañana, elucubré en un silencio obsesivo y premortuorio.

Aproveché una mínima distracción de la bestia y me arrastré unos pasos. Luego me aferré con fuerza a una rama que rompí luego de tironear en dos ocasiones. Calculé, con el ojo que tenía sano, y solté el brazo con violencia. Le pegué, con el trozo de madera, en el cuello. Otra vez ni se inmutó. Volvió a abalanzarse y esta vez me mordió, incluso con más furia, mi pierna izquierda. Trazó con sus dientes una línea oblicua por toda la pantorrilla hasta llegar a mi pie. Ahí se entretuvo mientras yo empezaba a desangrarme. Me sentía como un cuadro viviente de Jackson Pollock.

Con la otra extremidad que tenía libre logré sacarme la zapatilla. El dolor era insoportable pero necesitaba morir peleando. De repente, y como si lo hubieran desenchufado, el león se convirtió en un gato jugando con un ovillo de lana. Me resultaba una imagen patética despedirme de este mundo mientras, el que se creía el rey de la selva, se comía la mitad de mi calzado.

En ese momento -no sé de dónde saqué fuerzas- me levanté del piso, me sentía como Rocky Balboa pero sin los flashes ni las cámaras. Casi no veía y me dolía absolutamente todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Me acerqué en silencio mientras el gran felino se empezaba a atragantar con los cordones. Se recostó. Tosió un poco. Se quedó quieto. Con mi pie sano empecé a apretar su cuello mientras observaba los restos de mi sangre en su boca. Era él o yo. Y yo prefería que fuera la bestia la que se quedara esa mañana -ni fría ni cálida- sin vida.

En un momento dudé. ¿Si perdía la chance de terminar con nuestro conflicto, al tomar más fuerza, volvería a atacarme? No estaba en posición, ni física ni mental, de dejar esa posibilidad abierta. Estaba muy mal herido y casi sin fuerzas. Tenía que aprovechar la oportunidad. Así que no volví a titubear. Apoyé mi pie en su carótida y comprimí, ahora sí, hasta el final. En mis dedos tenía la sensación de sus tendones duros. Intentó pedir piedad con sus pupilas dilatadas pero esa súplica tardía me enervó aún más.

Hice una cuenta regresiva. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0. Cuando sentí que finalmente se había terminado la pesadilla caí nuevamente al piso. El dolor me envolvió como un Tsunami y me desarmé. Como pude repté unos metros hasta llegar a mi teléfono. Llamé a mi esposa y (antes de perder el conocimiento) le dije: “Necesito un traje nuevo para ir al casamiento de tu hermano”.