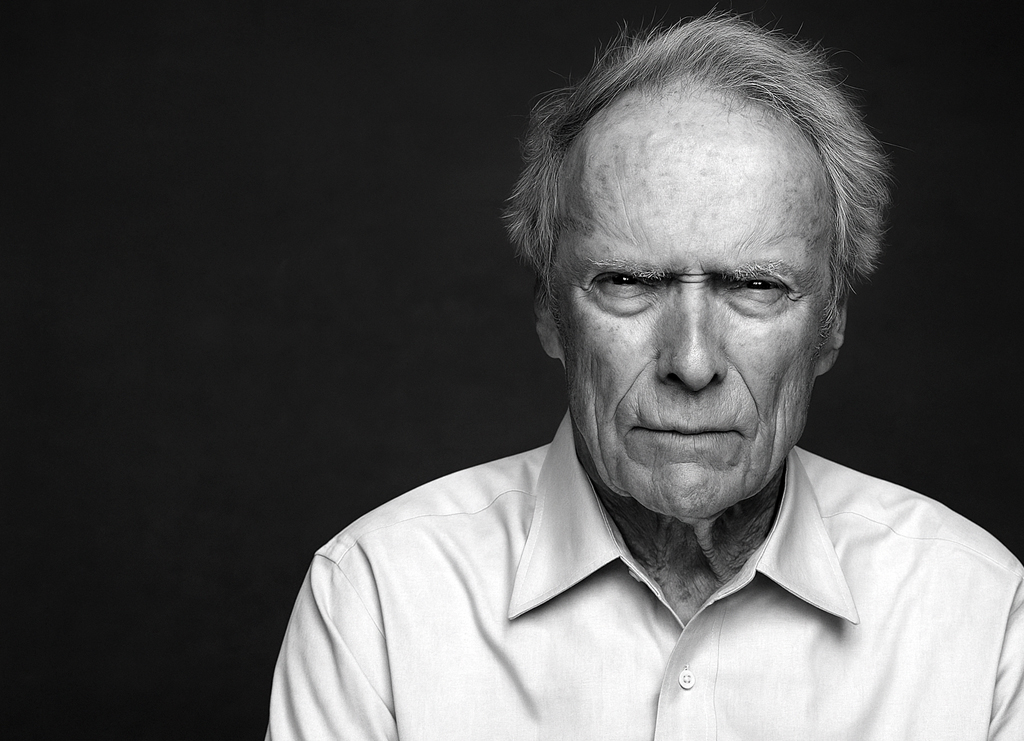

Hay preguntas que, a cierta altura, ya no importan. Preguntar si Clint Eastwood es un gran director es como preguntar si un árbol sabe dar sombra. La cuestión verdadera es otra: ¿cómo alguien nacido en 1930 — cuando Buñuel imaginaba el surrealismo como un golpe bajo al mundo burgués y Hitchcock tanteaba la intriga con Murder! — sigue filmando en el siglo XXI con la indiferencia precisa de quien no necesita adaptarse, ni imitar, ni justificarse?

Eastwood nunca fue vanguardia. No hizo escuela, no diseñó tendencias, no quiso el elogio del gesto audaz. Fue —desde el principio— una anomalía. Algo que permanece mientras todo alrededor se mueve. Su cine no trabaja con el futuro. Trabaja con lo que queda después de que el futuro falla.

Filmar, en su obra, no es inventar nada. No es renovar un lenguaje ni renovar un género. Es revelar. Pero no una trama, no un personaje, no una tesis. Revela otra cosa, más esquiva: la dignidad, cuando ya no hay razones para sostenerla. La cámara no busca salvaciones ni epifanías. No construye espectáculo. Apenas si acompaña una resistencia mínima. Una forma de seguir de pie cuando ya no hay motivo.

En Unforgiven (1992), el western dejó de ser un género y se volvió una cuenta pendiente. No fue una deconstrucción: fue un desarme. Lo que quedaba después del mito del pistolero era un hombre quebrado, un pasado que no se lava y una violencia que no salva a nadie. No había redención, no había gloria. Solo un ajuste de cuentas. Pero no con el género: con el rostro que Clint prestaba a ese mito, como si supiera que la verdadera fractura estaba ahí, en la piel que envejece cargando culpas.

Clint Eastwood no dirige para conquistar prestigio. Dirige desde la grieta que deja la duda. En Million Dollar Baby (2004), el boxeo era un telón de fondo, un decorado simbólico, casi un engaño. No era una película sobre la pelea. Era una historia sobre el amor imposible, el afecto que no encuentra palabras y se dice con gestos torcidos, con abandonos mal entendidos, con silencios definitivos. El verdadero ring estaba en otro lado: en la decisión de morir, como una forma de lucidez, como una última forma de hacerse cargo. Y el modo en que Eastwood filmaba esas escenas —planos sobrios, silencios exactos, el tiempo que no se apura ni se demora— hablaba más del amor que cualquier frase escrita.

Su cine no emociona por lo que muestra. Emociona por lo que calla. Cuando filmó Gran Torino (2008), evitó la trampa del panfleto. No quiso sermonear sobre EEUU, ni sobre el racismo, ni sobre la decadencia de un país que se niega a entenderse. Filmó otra cosa: el derrumbe íntimo de un hombre construido con prejuicios, obligado por el tiempo a torcerse a la fuerza. No pidió disculpas. Tampoco se regaló redenciones fáciles. Solo dejó que el personaje hiciera lo único que le quedaba por hacer: callarse, entregarse, morir sin ruido.

Eastwood filma así: sin ornamento. Sin brillo. Sin trampas visuales. Su estilo es la renuncia al estilo. Pero esa renuncia es una decisión estética. Detrás de cada plano hay una pregunta sin resolver: ¿qué es la valentía?, ¿qué es la culpa?, ¿qué es un héroe cuando ya no hay nadie que lo necesite? En lugar de dar respuestas, deja que la cámara respire con la pregunta adentro.

No se trata de simpleza: se trata de exactitud. Con Flags of Our Fathers (2006) y Letters from Iwo Jima (2006), hizo algo inusual incluso para el cine bélico: contar la guerra desde los dos costados sin caer en el cinismo de la falsa equidistancia. Una película sobre los soldados norteamericanos que izaban una bandera como quien levanta una máscara rota. Otra, sobre los japoneses que sabían de antemano que iban a morir. Ninguna buscaba heroísmo. Ninguna fingía compasión. Ambas sostenían una verdad incómoda: no hay gloria en el campo de batalla, solo humanos desbordados por el espanto.

No cree en el conflicto como espectáculo. Cree en el conflicto como revelación de carácter. Y ese carácter, en casi todos sus films, es frágil, ambiguo, contradictorio. Porque ser humano, en sus películas, no es tener certezas: es convivir con errores que no se corrigen nunca del todo.

Incluso cuando filma lo íntimo —The Mule (2018), Richard Jewell (2019), Cry Macho (2021)— su cine no se vuelve menor. Al contrario: se afila. Porque la verdadera tragedia no está en la guerra, sino en la conversación que no se tuvo, en el error doméstico que envejece con uno, en la certeza de que el pasado no tiene botón de reinicio. La muerte no es el problema. El problema es haber vivido con los gestos equivocados. Y, aun así, seguir.

Filma como quien escribe un testamento sin herederos. Cada película es, tal vez, una última. Y por eso no hay adornos: no hay cameos gratuitos, no hay fuegos artificiales visuales, no hay música explicando qué deberíamos sentir. Lo que hay es otra cosa, más áspera: una ética. Un modo de mirar el horror sin decorarlo. La culpa sin redención barata.

A los noventa y cinco años continúa filmando con la misma convicción de siempre, como si entendiera que el cine que lo representa no es industria, ni entretenimiento, ni una forma de matar el tiempo, sino una manera de ver el mundo, incluso cuando este ya no quiere ser visto.